夏の登山でおにぎりの持って行き方に困ってないですか?ぺちゃんこにならない方法や腐らない工夫と食中毒対策

夏の登山の大きな楽しみの一つが、山頂で食べるおにぎりです。しかし、気温が高い夏場は食中毒のリスクが気になりますよね。せっかくのお弁当が、おにぎりが腐敗する条件を満たしてしまい、食べられなくなっては元も子もありません。

この記事では、夏の登山でも安心しておにぎりを楽しむための具体的な持って行き方を徹底解説します。傷みにくい具の選び方から、ラップやアルミホイルの適切な使い分け、保温と保冷を両立させるコツまで、網羅的にご紹介します。

さらに、おにぎりケースや専用のプロテクター、保冷バッグといった便利グッズの活用法や、手軽なコンビニおにぎりを安全に持っていく際の注意点にも触れていきます。正しい知識で食中毒のリスクをしっかり回避し、最高の山ごはんを楽しみましょう。

この記事で分かること

- 夏場におにぎりが傷む原因と食中毒のリスク

- 腐らせないための調理法と傷みにくい具材

- 鮮度を保つための正しい持ち運び方と便利グッズ

- コンビニおにぎりを安全に活用する際の注意点

夏の登山でおにぎりの持って行き方【知識編】

- なぜ危険?おにぎりが腐敗する条件とは

- 食中毒を防ぐための基本的な考え方

- 傷みにくい具の選び方とおすすめ

- ご飯を冷ますなど調理段階での注意点

- 衛生的なラップとアルミホイルの使い分け

なぜ危険?おにぎりが腐敗する条件とは

夏場の登山でおにぎりが傷みやすくなるのは、「気温」「湿度(水分)」「栄養分」という3つの条件が揃い、細菌が活発に繁殖するためです。

食中毒の原因となる細菌の多くは、20℃前後から増殖を始め、特に人間の体温に近い30℃~40℃で最も活発になります。夏場のザックの中は、外気温や体温の影響でまさにこの危険な温度帯になりやすい環境です。

加えて、ご飯や具材が持つ水分は細菌の増殖に不可欠です。ご飯が温かいままおにぎりを包んでしまうと、内部に湯気がこもって水滴となり、湿度をさらに高めてしまいます。

そして、ご飯の主成分であるでんぷんや、具材、海苔は細菌にとって格好の栄養分となります。つまり、夏場の登山に持って行くおにぎりは、細菌にとって「快適な温度」と「豊富な水分・栄養」が揃った、非常に増殖しやすい状態にあるのです。

特に注意したい食中毒菌

おにぎりで特に注意が必要なのは「黄色ブドウ球菌」や「セレウス菌」です。黄色ブドウ球菌は健康な人の皮膚や喉にも常在しており、調理する人の手を介しておにぎりに付着しやすい特徴があります。セレウス菌は土壌など自然界に広く存在し、米や麦などの穀類を汚染することがある細菌です。

食中毒を防ぐための基本的な考え方

食中毒を予防するには、食中毒予防の三原則である「付けない」「増やさない」「やっつける」を意識することが重要です。登山のおにぎりの場合、加熱殺菌する「やっつける」は難しいため、特に「付けない」と「増やさない」の2点が極めて重要になります。

万が一、傷んだおにぎりを食べてしまうと、腹痛や嘔吐、下痢といった症状を引き起こす可能性があります。楽しいはずの登山が台無しになるだけでなく、山中で体調を崩すことは重大なリスクにつながります。少しでも異変を感じた場合は、決して無理して食べないようにしましょう。

傷んだおにぎりの見分け方

五感で異常を感じたら、食べるのをやめる勇気を持ちましょう。

| 項目 | 主な特徴 |

|---|---|

| におい | 酸っぱいにおい、納豆のような発酵臭、生ごみのような不快なにおいがする |

| 見た目 | 表面がネバネバしている、糸を引く、黄色っぽく変色している、カビが生えている |

| 味 | 口に入れた時に酸味を感じる、ピリッとした刺激がある、普段と違う不快な味がする |

見た目やにおいに変化がなくても、菌が繁殖していることもあります。「まだ大丈夫だろう」という油断は禁物です。少しでも怪しいと感じたら、安全を最優先してくださいね。

傷みにくい具の選び方とおすすめ

おにぎりの中に入れる具材を工夫することは、菌を「増やさない」ための有効な対策の一つです。ポイントは、水分が少なく、塩分濃度が高いものや、殺菌・抗菌作用のある食材を選ぶことです。

逆に、水分が多いものや、マヨネーズや生の魚介類といった傷みやすい食材は、夏場の登山には絶対避けるべきです。意外な落とし穴として、様々な具材から水分が出る炊き込みご飯や混ぜご飯も、夏場のおにぎりにはあまり向いていません。

具材の向き・不向き一覧

| おすすめの具材(傷みにくい) | 避けるべき具材(傷みやすい) | |

|---|---|---|

| 定番 | 梅干し(はちみつ梅でなく塩分の高いもの)、塩昆布、ごま塩 | ツナマヨネーズ、明太子、たらこ、生鮭 |

| その他 | 焼鮭(塩鮭)、おかかの佃煮(醤油で濃いめに味付けしたもの)、カリカリ梅 | しらす、いくら、チーズ、卵そぼろ |

| 薬味など | 大葉、刻み生姜の醤油漬け、ゆかり | 炊き込みご飯、チャーハン、混ぜご飯 |

私はこの「うめこ」をよく使っています。混ぜるときに塩を少し足すと食べるときにちょうどいい塩加減になっていておいしいですよ。

最強の組み合わせは「梅干し」と「大葉」

クエン酸による強力な殺菌作用を持つ梅干しは、夏のおにぎりの王様です。具として中央に入れるだけでなく、種を取って細かく叩き、ご飯全体に混ぜ込むとより効果的です。さらに、抗菌作用のある大葉でご飯を包めば、傷み対策としては最強クラスの組み合わせになります。

ご飯を冷ますなど調理段階での注意点

夏の登山でおにぎりを安全に持ち運ぶためには、具材選びや保冷対策はもちろん重要ですが、全ての基本となるのが調理段階での衛生管理です。ここで菌を「付けない」、そして増殖のきっかけを「作らない」ためのひと手間をかけることが、食中毒リスクを根本から断つ鍵となります。

いくら優れた具材を選んでも、作り方次第でその効果は半減してしまうため、これから解説するポイントをぜひ実践してください。

最重要ポイント:ご飯は完全に冷ましてから握る

調理段階における最も重要な注意点は、炊き立ての温かいご飯をすぐに握らない、ということです。温かいご飯を握ってすぐにラップなどで密閉すると、内部に湯気が充満し、冷える過程で水滴に変わります。この水分こそが、細菌にとって絶好の繁殖環境を提供してしまうのです。

細菌の多くは30℃から40℃の温度帯で最も活発に増殖します。炊き立てのご飯がゆっくりと冷めていく時間は、まさにこの危険な温度帯を長時間通過することになります。そのため、できるだけ速やかにご飯を冷まし、細菌が活動しにくい10℃以下の状態に近づけることが理想的です。

ご飯を効率的に冷ますための具体的な方法

炊きあがったご飯は、しゃもじで切るように混ぜて余分な水分を飛ばした後、清潔なバットや大きなお皿に薄く広げます。うちわや扇風機で風を当てると、気化熱によってさらに速く冷ますことが可能です。このひと手間を加えることで、食中毒のリスクを大幅に低減できます。

殺菌・静菌作用のある食材の活用

古くからの知恵として知られていますが、お酢や梅干しといった殺菌・静菌作用のある食材を活用することも非常に有効な手段です。お酢に含まれる「酢酸」や、梅干しに含まれる「クエン酸」には、細菌の増殖を抑える効果が期待できます。

具体的な方法としては、お米2合に対して食酢を大さじ1杯程度、もしくは塩分の高い梅干しを1〜2個入れて一緒に炊き込むだけです。この程度の量であれば、ご飯の味や香りに大きな影響を与えることはほとんどありません。むしろ、ご飯にほのかな風味とつややかさが加わり、夏場でもさっぱりと食べやすくなるというメリットもあります。

一緒に炊くって手軽でいいですね!

徹底した衛生管理:菌を「付けない」技術

食中毒の原因菌として代表的な「黄色ブドウ球菌」は、私たちの皮膚や髪の毛、鼻の中などにも常在しています。そのため、調理前の丁寧な手洗いは基本中の基本ですが、それだけでは菌を100%除去することは難しいのが現実です。そこで、ご飯や具材に直接素手で触れない工夫が重要になります。

- ラップやビニール手袋の活用

おにぎりを握る際は、必ず清潔なラップや使い捨てのビニール手袋を使用しましょう。これにより、手指からおにぎりへの菌の付着(二次汚染)を効果的に防ぐことができます。 - 海苔の扱い方

海苔はご飯の水分を吸収しやすく、湿った状態が続くと細菌の栄養源となり、傷みの原因になります。そのため、海苔は調理時に巻くのではなく、別に持って行き、食べる直前に巻くのが鉄則です。市販されているフィルム付きの海苔を活用するか、アルミホイルなどで別に包んで持参すると良いでしょう。

海苔をパリパリな状態で食べたい方はこちらの動画も参考にしてみてください。

作るのが面倒だと思う方はこちらもどうぞ。

ご飯を冷ます時間は少しもどかしく感じるかもしれませんが、この待ち時間が安全でおいしいおにぎりの秘訣です。このひと手間をかけることで、安心して山頂でのランチタイムを楽しむことができますよ。

調理器具の衛生にも注意

見落としがちですが、しゃもじやお皿、ボウルといった調理器具が汚れていては元も子もありません。特に、木製の調理器具は水分を吸収しやすく、菌が繁殖しやすい場合があります。使用前には必ずきれいに洗浄し、可能であればアルコールスプレーなどで消毒しておくと、より万全な対策となります。

衛生的なラップとアルミホイルの使い分け

おにぎりを包む素材として一般的なラップとアルミホイルですが、それぞれに異なる特性があり、上手に使い分けることで衛生面と美味しさを両立できます。

ラップは、ご飯に直接触れずに握ることができるため、菌を「付けない」という観点で非常に衛生的です。透明で中身が見えるのも利点ですが、通気性がないため水分がこもりやすく、ご飯が温かいままだと蒸れて傷みやすくなるというデメリットがあります。

一方、アルミホイルは、一部の金属イオンによる抗菌効果が期待できるとされています。また、適度な通気性があるため蒸れにくく、遮光性があるため食品の劣化を遅らせる効果もあります。ご飯のべたつきを抑え、海苔のパリパリ感を保ちやすいのもメリットです。

おすすめは「ラップで握り、アルミホイルで包む」合わせ技

最もおすすめなのは、両方の良い点を活かす方法です。まず、ラップを使って衛生的にご飯を握り、形を整えます。その後、おにぎりが完全に冷めたことを確認してからラップを外し、新しいアルミホイルで包み直します。このひと手間で、衛生的に作れて、かつ傷みにくい状態で持ち運ぶことが可能になります。

最近、握ったおにぎりをコーヒーフィルターに包んで持ち運ぶというのをしてみたのですが、余計な湿気をフィルターが吸ってくれて、なかなかよかったですよ。

夏の登山でおにぎりの持って行き方【実践編】

- 持ち運びの基本は保温と保冷の徹底

- おにぎりケースと保冷バッグの活用術

- 型崩れを防ぐおにぎりプロテクターとは

- 時短派向けコンビニおにぎりの注意点

- 総まとめ!夏の登山おにぎりの持って行き方

持ち運びの基本は保温と保冷の徹底

いくら衛生的に作っても、持ち運び中に温度が上がってしまっては意味がありません。菌を「増やさない」ための最後の砦は、登山口から山頂まで、いかに低温状態をキープするかにかかっています。細菌の多くは10℃以下で活動が大幅に鈍るため、これが一つの目安になります。

最も基本的な対策は、保冷剤と保冷バッグ(またはクーラーボックス)を必ず使用することです。保冷剤は、おにぎりの下に敷くだけでなく、上にも置くことで冷気が全体に行き渡り、効果が高まります。

冷凍ペットボトルは一石二鳥の便利アイテム

保冷剤の代わりに、飲み物を凍らせたペットボトルを入れるのも非常に有効です。強力な保冷剤として機能するうえ、お昼ごろには溶けて冷たい飲み物になり、飲んだ後は荷物が軽くなるという、まさに一石二鳥のアイテムです。夏場の水分補給にも役立つのでぜひ試してみてください。

また、ザックの中に入れる場所も工夫しましょう。背中に近い部分は体温で温まりやすく、外側に近い部分は直射日光の影響を受けやすいです。衣類などで周りを囲むようにして、ザックの中心部に入れると外気の影響を受けにくくなります。

おにぎりケースと保冷バッグの活用術

おにぎりを安全かつ美味しく持ち運ぶためには、専用グッズの活用が非常に効果的です。特に、おにぎり専用のケースと、性能の良い保冷バッグはぜひ揃えておきたいアイテムです。

おにぎりケースは、ザックの中で押し潰されてしまう「おにぎりぺちゃんこ問題」を防いでくれます。100円ショップなどで手軽に購入できるプラスチック製のものが一般的ですが、布製で内側がアルミコーティングされた保冷機能付きのタイプもあります。

山ではやっぱりかさばるものは避ける人が多いと思います。私は布製で内側がアルミコーティングされた保冷機能付きのタイプのものを使っています。

100均でも販売してると思います。一度探してみるといいかもしれませんね。

保冷バッグは、夏の登山では必須アイテムと言えるでしょう。選ぶ際は、断熱材がしっかり入っているかを確認するのがポイントです。

薄手の簡易的なものよりも、ある程度の厚みがあるソフトクーラーバッグの方が保冷力は格段に高くなります。おにぎりと保冷剤、冷凍ペットボトルがちょうど収まるサイズのものを選ぶと良いでしょう。

型崩れを防ぐおにぎりプロテクターとは

「おにぎりを絶対に潰したくない」「どうせならカッコいいギアを使いたい」というこだわり派の登山者におすすめなのが、「おにぎりプロテクター」と呼ばれるハイスペックな専用ケースです。

これは、単なるプラスチックケースとは一線を画すアイテムです。多くは、アウトドアのバックパックなどにも使われる、非常に頑丈なコーデュラナイロンなどの素材で作られています。これにより、外部からの衝撃や圧力からおにぎりを完璧に保護します。

さらに、内部には保冷・保温効果のあるアルミ素材が貼られていたり、開口部に防水ファスナーが採用されていたりと、美味しさを保つための機能も充実しています。コンビニのおにぎりが2個程度入るサイズが一般的で、デザイン性も高いため、ザックに外付けしてもおしゃれなアクセントになります。

価格は少し高めですが、おにぎりを最高の状態で食べたいという願いを叶えてくれるアイテムです。ギア好きの登山者なら、きっと満足できる逸品ですよ。

私は登山の時はカメラも持ち歩くので、柔らかいおにぎりの上にカメラを載せるようなザックの詰め方はしません。350mlくらいの小さなペットボトルを前日から凍らせてそれと一緒に持ち運ぶようにしています。

時短派向けコンビニおにぎりの注意点

「朝早くからおにぎりを作る時間がない」という場合、コンビニのおにぎりは非常に便利です。衛生管理の行き届いた工場で製造され、保存性を高める工夫もされているため、一般的には手作りのおにぎりよりも傷みにくいとされています。

しかし、だからといって油断は禁物です。購入後、高温の車内に放置したり、保冷対策をせずに持ち運んだりすれば、食中毒のリスクは手作りと変わりません。コンビニのおにぎりであっても、必ず保冷バッグと保冷剤を使って持ち運ぶことを徹底してください。

また、具材の選び方も重要です。手作りの場合と同様に、ツナマヨネーズや明太子といった傷みやすい具材は避け、梅や昆布、塩むすび、焼鮭といった、比較的傷みにくい具材を選ぶのが賢明です。

日帰り登山で、コンビニで購入後、登山口までそんなに時間がかからないなど様々な条件が考えられますが、傷みにくい具を選ぶなど「考えて選択する」ことは重要になると思います。

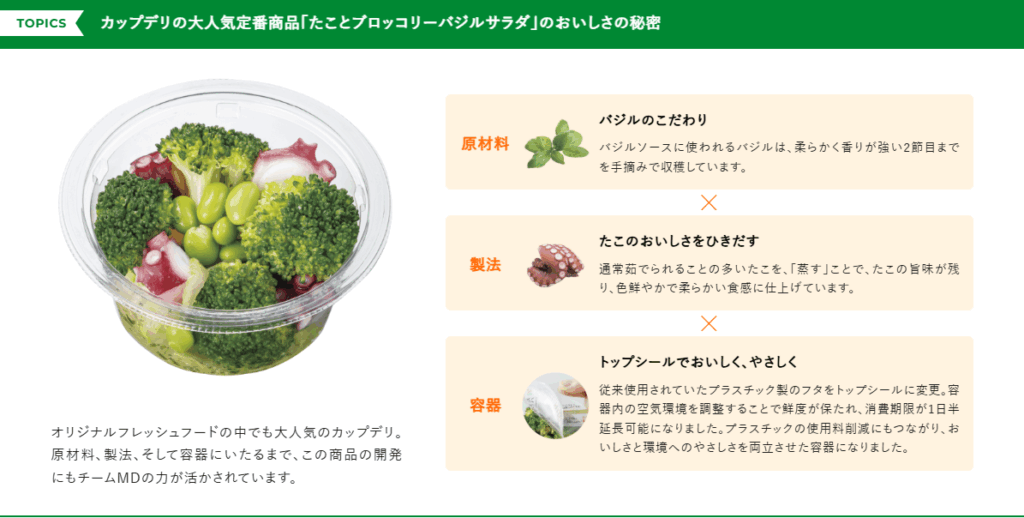

山頂でおすすめのコンビニ飯の組み合わせ

コンビニおにぎりとカップデリを一緒に持っていけば、山頂でも満腹感もあり、栄養のバランスもいい食事をとることができますよ。

夏は山頂でバーナーを使ってお湯を沸かすことを控える人が多いと思います。山頂は標高が高いとはいえ、日差しがあればやっぱり暑いですよね。汗もかくので荷物も軽い方がいいと思う人も多いでしょう。

そこでおすすめなのが、コンビニおにぎりとカップデリやパウチ包装されたおかずの組み合わせ。

火を使わないので、すぐに食べられるのは嬉しいですね。ぜひ試してみてください。

私は上でも紹介している「たことブロッコリーバジルサラダ」が大好き!コロコロとジャガイモも入ってます。バジルソースがうまいっ!

総まとめ!夏の登山おにぎりの持って行き方

この記事で解説してきた、夏の登山でおにぎりを安全に美味しく楽しむためのポイントを最後にまとめます。これらの対策をしっかり実践して、素晴らしい山ごはんの時間を過ごしてください。

- 夏場のおにぎりは「気温」「湿度」「栄養」で菌が繁殖しやすい

- 少しでも異変を感じたおにぎりは絶対に食べない

- 菌を「付けない」「増やさない」意識が最も重要

- 具材は梅干しや塩昆布など水分が少なく塩分が高いものを選ぶ

- ツナマヨや明太子、炊き込みご飯は避ける

- 炊飯時にお酢や梅干しを入れると傷みにくくなる

- 調理前は丁寧に手洗いし、ラップや手袋を使って握る

- ご飯は必ず完全に冷ましてから握り、包む

- 海苔は食べる直前に巻くのがベスト

- 衛生的に握るならラップ、蒸れを防ぐならアルミホイル

- 冷めてからアルミホイルで包み直すのが理想的

- 保冷バッグと保冷剤は必須アイテム

- 冷凍ペットボトルを保冷剤代わりに使うと便利

- ザックの中心部に入れると温度が上がりにくい

- コンビニおにぎりも過信せず、保冷対策を徹底する

登山は無事に家に帰るまでが登山です。道中の食事で体調不良にならないように、食べ物の管理をしっかりして楽しみましょう!

コメント